1938年4月的台儿庄,一场突如其来的胜利让全国沸腾。李宗仁的名字从广西的桂系将领,一跃成为抗日战场的“救世主”。而这场胜利背后,却藏着一段让人啼笑皆非的“权力博弈”。

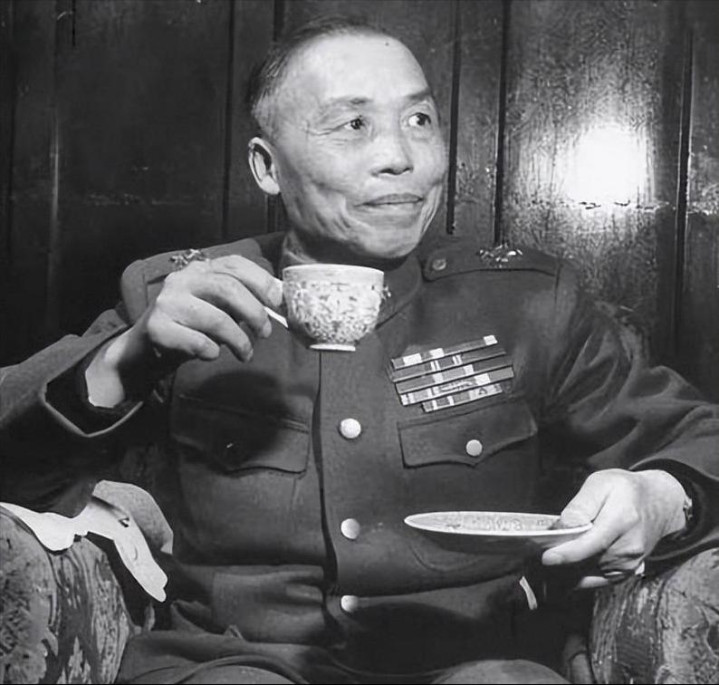

李宗仁

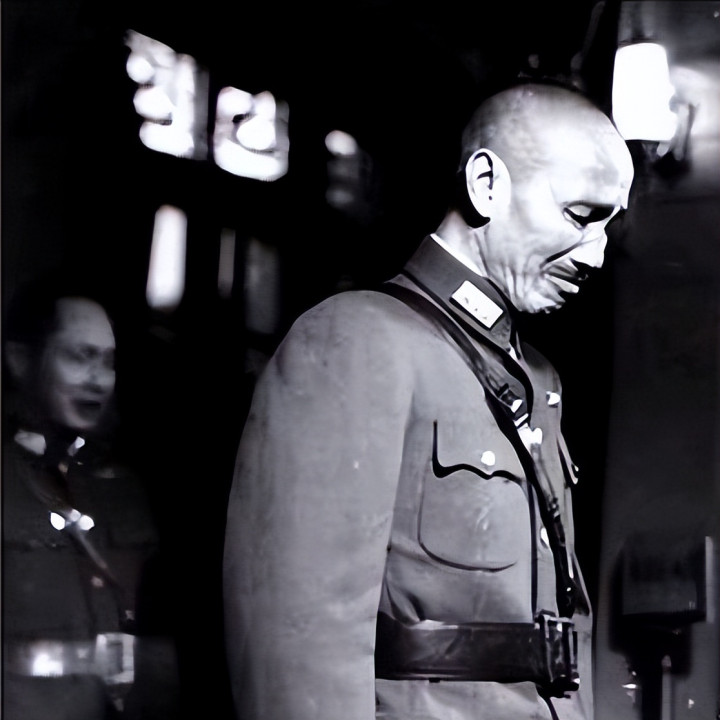

蒋介石站在南京的办公室里,看着电报上“歼敌2万余人”的战报,眉头紧锁,嘴里喃喃一句:“你能指挥杂牌军?”这一句疑问,揭开了国民党内部派系斗争的冰山一角。

台儿庄的意外胜利

台儿庄,这个位于山东南部的小城,在1938年成了中国抗战史上的“爆点”。日军第10师团和第5师团的精锐部队,在矶谷廉介和坂垣征四郎的带领下,试图打通津浦铁路,直取徐州。

李宗仁作为第五战区司令长官,临危受命,将这场战役变成了“以弱胜强”的经典案例。

李宗仁的第五战区,名义上统辖着29万大军,实际上能调遣的主力却是“杂牌军”——西北军、川军、滇军,甚至还有韩复榘留下的残部。

这些部队在蒋介石眼中,战斗力堪忧,纪律涣散,甚至被戏称为“打酱油的”。但正是这些“杂牌军”,在台儿庄的废墟中用血肉之躯挡住了日军的铁蹄。

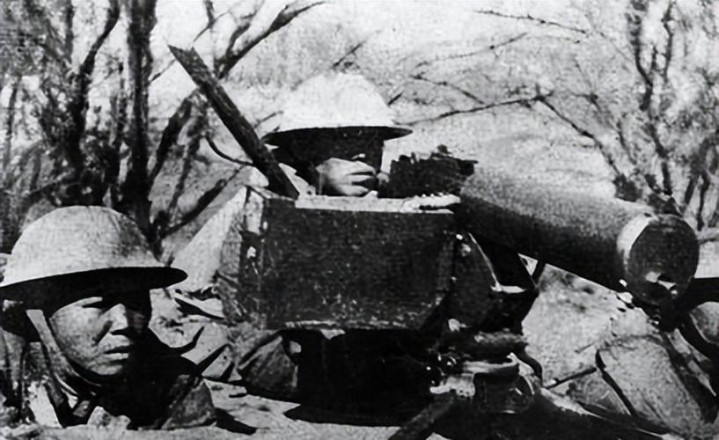

战役初期,日军凭借飞机、坦克和重炮的碾压式火力,迅速占领台儿庄外围。守军第31师师长池峰城下令死守城内,士兵们在断墙残壁间与日军展开巷战。

最惨烈时,台儿庄内“无半掌之壁不饮弹,无方寸之土不沃血”。滇军第60军在禹王山的反扑,甚至让日军一度怀疑自己是不是陷入了“中国人的陷阱”。

台儿庄大捷的消息传到南京时,国民政府一片欢腾。蒋介石却显得格外冷静。他深知,这场胜利并非全靠李宗仁的“军事天才”。

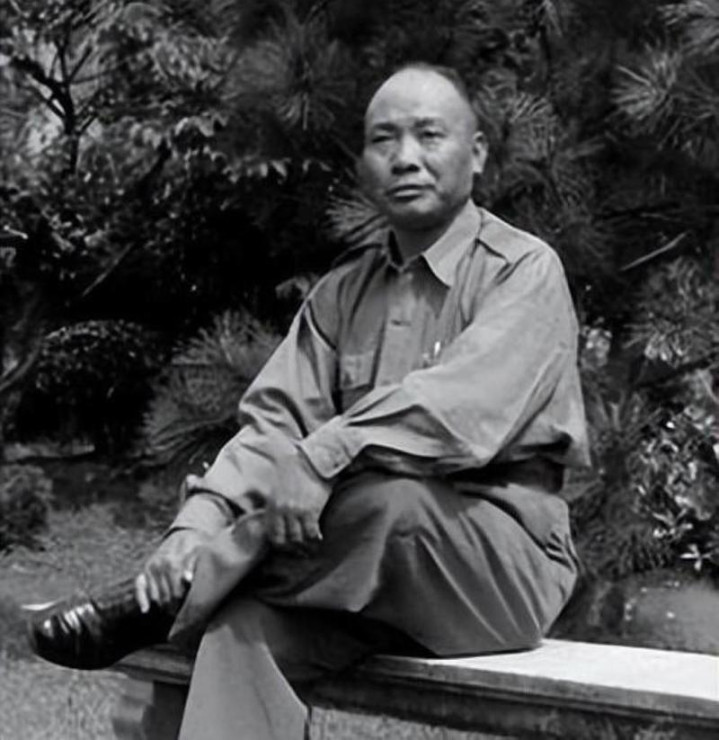

汤恩伯

战役中,汤恩伯的第二十军团本应从侧翼包抄日军,却因“消极避战”错失战机,导致濑谷支队逃脱。孙连仲的第二集团军,虽然守住了台儿庄,但伤亡率高达70%,几乎成了“光杆司令”。

更让蒋介石不安的是,第五战区的主力部队多为桂系之外的“杂牌军”,而李宗仁却能将这些部队整合成一支高效作战的队伍。这种能力,对蒋介石而言无异于“定时炸弹”,他一手打造的“中央嫡系”体系,正因这场胜利而受到挑战。

蒋介石

早在1937年10月,李宗仁被任命为第五战区司令长官时,他就曾暗中观察:李宗仁是否真能驾驭这些“杂牌军”?结果显而易见——李宗仁不仅稳住了军心,还让原本“各自为政”的部队形成了战术配合。这种“整合能力”,在蒋介石眼中无异于“威胁”。

台儿庄战役的胜利,让“杂牌军”的战斗力被重新定义。过去被视为“打酱油”的川军、滇军,在战役中展现出令人咋舌的血性。

滇军第60军在禹王山的死战,直接为李宗仁争取了战略主动权;川军第22集团军在滕县的坚守,更是让日军付出了惨重代价。

这些部队的“逆袭”,让桂系的威望水涨船高。李宗仁在战后接受采访时,特意提到:“这场胜利属于所有中国军人,尤其是那些被轻视的‘杂牌军’。”这既是对部下的肯定,也是对蒋介石的“暗讽”。

毕竟,在国民党内部,桂系一直被视作“地方势力”,而李宗仁却用一场胜利证明:非嫡系部队同样能打硬仗。

蒋介石曾在私下场合对心腹抱怨:“李宗仁的本事,不在枪法,而在‘收心术’。”——李宗仁擅长用“团结”代替“压制”,用“共同目标”化解派系矛盾。这种能力,在国民党内部的权力斗争中尤为致命。

台儿庄战役的美中不足

台儿庄大捷固然振奋人心,但代价同样惨重。中国军队伤亡5万余人,其中许多是“杂牌军”的精锐。且日军并未被全歼,由于汤恩伯的迟疑,濑谷支队得以突围,为后续的徐州会战埋下隐患。

台儿庄战役日本兵

李宗仁对此深感懊悔。他在回忆录中写道:“若汤恩伯能早一步行动,或许能全歼敌军。”

而李宗仁的处境,也因这场胜利变得更加微妙。桂系的声望虽高,但蒋介石的警惕也更深。战后不久,第五战区的兵力被分散调往其他战区,李宗仁的权力逐渐被架空。“捧杀”式的打压,让桂系的处境愈发艰难。

台儿庄战役之后,“杂牌军”的命运发生了微妙变化。蒋介石开始意识到,单纯依靠嫡系部队难以支撑抗战全局。他不得不对“杂牌军”采取“胡萝卜加大棒”的策略:一方面给予部分军饷和装备支持,另一方面通过人事调整削弱其独立性。

李宗仁则试图在夹缝中寻找平衡。他一方面与蒋介石周旋,另一方面暗中加强桂系的内部建设。

1949年国共内战结束后,李宗仁选择流亡美国,却在海外多次为新中国发声。“摇摆”的政治姿态,正是他对抗蒋介石“权力压制”的延续。

台儿庄战役本身,在历史的长河中具有两面性。它既是中国军民抗战信心的象征,也是国民党内部派系斗争的缩影。台儿庄的硝烟散去后,真正的战场,在南京的权力核心。

台儿庄战役的胜利,最终被写进了教科书,成为“抗战精神”的象征。但胜利背后的故事,远比教科书上的描述复杂。

如今,站在台儿庄古城的废墟上,人们依然能感受到当年的血火气息。在民族危亡之际,真正的胜利,不仅需要战场上的血性,更需要超越派系的“团结”。而这一点,正式国民党所缺少的。